受験生ブルース

2024年8月17日、高石ともやさんが亡くなった。

フォークシンガー、高石ともや。

小学生の頃、夏休みに田舎のおばあちゃんの家に帰省して海水浴に行った時に、

泳ぎ疲れて海の家でござの上でうたた寝をしていたら、誰かのラジカセから受験生のコミックソングが聞こえて来た。

🎵友達に「勉強してるか?」と聞かれたら

「全然してない」と答えとき

相手に油断をさせといて俺はその間に勉強する〜🎵

自分の中にあった、ちょっと後ろめたい気持ちを、こんなに爽やかに面白おかしく正当化してくれた、この人誰?

笑った。

これはなんていう曲なんだろう?

父親に聞くと、高石ともやの「受験生ブルース」だと教えてくれた。

しばらくして父親がどこからか高石ともやのLPレコードアルバムを買って来てくれた。

「高石友也 フォーク・アルバム 第1集Tomoya Takaishi/Folk Songs vol.1」

A面

時代は変る

旅だつ人

お父帰れや

受験生ブルース

のんき節

橋を作ったのはこの俺だ

想い出の赤いヤッケ

B面

死んだ男の残したものは

明日は知れない

北の国へ

冷たい雨

白い傘

竹田の子守唄

かごの鳥ブルース

A面4曲目の受験生ブルースは十分堪能した。

「はじめて書いた愛の言葉に幼い涙がおちる」という歌詞のフレーズ

さて、他の曲は全然コミックソングではなく、演歌でもない、歌謡曲にしたら古い感じの、暗い曲ばかりだった。

野太い声で、その民謡のような曲を聴いていると、なんだか懐かしいような味わい深いような、不思議な気分になった。日本昔ばなしを見ているような・・・。

アルバムの中の歌詞カードに印刷された写真には、フォークギターのケースを片手に抱えてコートを着た高石友也さんが、町工場の路地の水たまりをひょいとまたいで散歩している姿があった。

なんだかタイムスリップした様な、普遍的と言うか、時代レスな感じ・・・。

今から思えばこの時で1979年頃なので、アルバムが出てからまだ8年くらいの時期だが、そのモノトーンなアルバムジャケットや高石友也の風貌や曲調から、もっと大昔のレコードだと感じて疑わなかった。

テレビなんかでは見た事が無かったし、今はもう歌っていないか、亡くなっている方なんだろうなと、子供ごころに考えていた。

曲を聴いていくと、

A面1曲目の「時代は変わる」では、

🎵国会議員の先生〜、

🎵作家や批評家の皆さん〜

🎵あなたの周りをご覧なさい

辺りの川は水かさを増して

あなたは水底に沈められ

押し流されて行く

溺れる前に泳ぎ始めよう

時代は変わって行く🎵

歌なのに、社会風刺というかなんだか生き方指南をしてるような・・・。世の中には、考え方を歌っている人がいるんだ、と衝撃を受けた。

これがボブ・ディランの和訳カバーだと知るのはもっと後の事だった。

A面6曲目の「橋を作ったのはこの俺だ」

国を作る、つまり国レベルの事業を動かして日本を発展させてきたのは、大企業の社長や政治家の活動の結果だと思うのが通り一遍の考え方だが、

捉え方によっては、建設作業員の俺たちがいなければ建物も道路も橋もできていないのだと。

俺たちだって国を作ってきた当事者なんだ、自信を持っていいんだという、労働者に向けた応援歌。

高度経済成長を担ってきた父親世代は、今の若者はもっと当事者意識を持てと鼓舞してくるが、既に大小システムが出来上がってからの世の中しか知らないニヒルな若者から見ると、名もない労働者が勝手におめでたい発想しても無意味だと見えてしまいがちだ。

しかしこの歌を聴くと、確かに実際に手を動かす人がいなければ世の中何も実現しないし、そうやって日本が復興してきたのか、なるほどそれなら自分たちだって自信を持っていいのかも知れない。そういう発想があったのかと考えさせられてしまう。

父親ごこの歌を聴いたら、共感するのだろうし、もしくは当たり前過ぎて照れ臭く思うかも知れない。

🎵

橋を作ったのはこの俺だ

道路を作ったのもこの俺だ

強いこの腕とこの体で

この国を作ったのは俺達だ

むかしむかしの俺たちのこと

暗い森を切り開き

畑を耕し家を建て

この国を作ったのは俺達だ

俺の先祖や子孫には

偉いやつなど一人もいない

でも石炭掘って街をつくり

この国を作ったのは俺達だ

🎵

A面2曲目の「旅だつ人」

好きな人に手紙を書く事態になって初めて自分の気持ちの大きさに気づく時の気持ちを歌った曲。

「はじめて書いた愛の言葉に幼い涙がおちる」と言うフレーズのインパクトは、40年経った今でも心の中に残って消える事がない。

🎵

悲しい時にうたえる歌が私は今ほしいの

今日まで好きといえずにすごしてしまったことが悲しいの

別れの夜がこんなにつらいものとは知らなかったの

いつでもそばにいてくれたから気がつかなかった私

どうしてもっとすなおにやさしい人の言葉を聞けなかったの

私は書くの長い手紙を気のすむまで書きたいの

はじめて書いた愛の言葉に幼い涙がおちる

わがままばかり云ってた私のことが今でははずかしい

🎵

ここ最近、子育てのアドバイスのいろんな本を読んだりしている中で、参加者と地道に向き合いながら勉強会を開催している先生を知って、参考にさせてもらっているのだが、

その先生のアドバイスで、「子供のわがままを許せないのは、自分が子供の時にわがままを許してもらえなかった事が今でも引っかかっているからだ」という内容を聞いた時に、高石ともやの「はじめて書いた愛の言葉に幼い涙がおちる」というフレーズが突然蘇ってきた。

高石友也も、先生と同じでお客さんと向き合って活動しているタイプの歌手だ。

なんだか、急に高石ともやの曲が聴きたくなった。

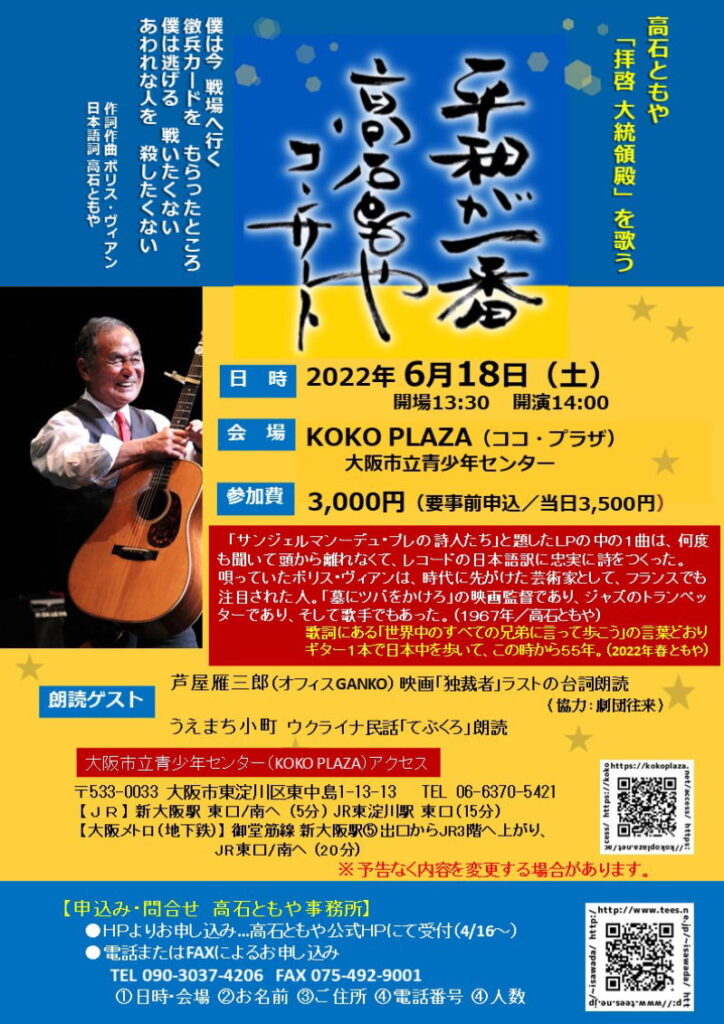

「平和が一番 高石ともやコンサート」

最近、インターネットの普及によって、今までは知る事ができなかった事細かな情報も知る事ができる様になっているので、高石友也の事を検索してみたらなんと、今でもライブ活動されているとの事!

私が小学生の時ですら、昔のミュージシャンという感じだったのに、40年後の今でも活動している?

すごい!!

これはライブを見にいかなくては!と興奮して両親を誘ってチケットを買った!

これが、2022年6月18日(土)の大阪市立青少年センターでの「平和が一番 高石ともやコンサート」だった。

ちょうど、ロシアがウクライナに侵攻を始めて間もない時だった。

コンサートでは、ギター一本のスタイルで、今年80歳になったとおっしゃるその声は、やはり野太く説得力のある艶やかで健在だった!

いわゆるMCと言うかトークも多く、いやむしろトークと歌が融合した独特のステージだった。

人生でのエピソードを語っている途中で、不意に思い出した様に歌が滑り込んで来て、それがフルコーラスで歌い切ることもあれば、そう言えば、みたいな感じで曲を停止してまだエピソードトークに戻ったり。

トークと歌が行ったり来たりで、全体として一つの語りかけになっている舞台だった。

トークは、幼少期の北海道での戦後のロシア侵攻の体験や、アメリカのカリフォルニアでのフォークソングのエピソード、米朝師匠との交友録などにも及んだ。

親と一緒にコンサートに行ったのはなぜかと自問自答すると、フォークロックが好きだった自分と、音楽活動に反対していた高度経済成長を担ってきた父親と、唯一折り合いが着く存在が高石ともやだと私が勝手に位置付けていたのかも知れない。

高石ともやは私の好きなフォークロック視点では今も魅力的だし、父親のような団塊の世代にとっても高度経済成長時代の社会風刺を歌った昔の歌手という事で共通項になり得る存在なのだと思ったのだ。

最近父親が老化によるものなのか、後ろ向きな感覚に囚われている様だったのもあり、高石ともやが現役で活動している事の驚きと喜びを、いい年になってきた私と父親と、今なら分かち合えるのではないかと思った。

結果的には、コンサートに誘った段階では乗り気ではなかったが、コンサートの後は元気をもらった、良かった、と言ってくれた。

その後、最近でも毎日のようにYouTubeで高石ともやの動画を見るようになっている私がいる。

昨日も「春を待つ少女」の動画を見ながら一緒に歌を口ずさんでいた。

ところが!である。

インターネットによると先月の2024年8月17日に膵がんで亡くなっていたとの事である。

突然の訃報、このショック、喪失感をどう表現すればよいのだろう。

一昨年のコンサートでは、「世の中どうなっていくのか、見届けていきましょう!また会いましょう!」と言っていたのに・・・。

コンサートの時は病院を隠して歌っていたのだろうか。ネットの記事を調べると、2024年5月から療養していたとの事なので、コンサートの時は元気でいらしたのだろう。

病気が発覚してから亡くなるまで3ヶ月だったのだろうか。

穏やかな最後だったと記事にあったので、せめてもの救いだ。

旅立たれたことも歌の一部のように・・・

高石ともやの歌詞は、時空を超えた人生訓や風刺などが多く、歌の中で何度も生まれて死んで、色んな人生を歌ってくれていた感覚があるので、今回本当の亡くなられたのが、どうしても実感が湧かない。

現実に亡くなられた事も、まるで歌の一部のようにも思えてしかたがない。

ご冥福をお祈りいたします。

アルバム1枚しか持っておらず、2年前に初めてコンサートに行っただけの者が何を言うのかと思われるかも知れませんが、

高石ともやの歌は少なくとも私のなかでは、今までにも増して輝き続ける事は間違いありません。

今までたくさんの歌をありがとうございました。

自分の心の中で占める高石ともやの存在の大きさに、改めて気づいてしまったファンより。

コメント